История судоходства. Основные вехи истории судовождения

История мореплавания , а с ней и история паруса уходит в далекое прошлое. Настолько далекое, что уже не представляется возможным выяснить, кто же на самом деле первым изобрел парус. Первоначально паруса были лишь вспомогательным движителем судна, но постепенно, с развитием паруса и совершенствованием кораблевождения он занял главное место, а затем полностью вытеснил гребной движитель (весла) . Мы будем рассматривать лишь корабли, которые представлены в игре «Корсары», то есть парусники периода XV — XVIII веков. Но для того, чтобы увидеть откуда они появились вернемся немного назад.

Одним из родоначальников грозных парусников XV — XIХ веков является неф. Этот тип корабля большое распространение получил в конце XIII-го века в Европе, хотя его история восходит еще к более ранним временам, приблизительно к эпохе поздней Римской Империи. Существуют различные толкования этого слова. Скорее всего оно французского происхождения. Приблизительно корабль выглядел так: длина с надстройками около 40 м.; полная высота корпуса (от киля до верхней палубы надстроек) около 12 м.; ширина — 12,5 м.; осадка -3,7 м.; водоизмещение около 500 тонн. Борта были прямыми, так что все палубы имели одинаковую ширину . В кормовой части нефа были установлены два (по обоим бортам) коротких с широкими лопастями весел, которые служили рулями. На нефах устанавливались две однодревковые мачты с прямыми парусами. Таким был неф конца XIII — средины XV веков В конце XV в замен одинаковых заокругленых носа и кормы в нефах появляется плоская кормовая оконечность в надводной части. Вместо рулевых весел устанавливали руль, что значительно улучшило управляемость и маневренность. Борта, начиная от ватерлинии, круто загибались во внутрь, в результате верхняя палуба стала почти в два раза уже наибольшей ширины судна. Это затрудняло действия противника при абордаже. Корабли этой эпохи длинные, узкие, с высокими бортами и малой осадкой, и соответственно с малым запасом устойчивости. Мореходные качества этих кораблей позволяли их использовать преимущественно в летний сезон.

Следующей ступенью в истории мореплавания стали каравеллы. Они известны, как первые корабли, которые пересекли Атлантику. С XV столетия каравеллы были прочными, с хорошими мореходными качествами однопалубными судами. Они были невелики (20 — 30 м.), но имели 4 мачты. На передней мачте был установлен четырехугольный парус, сверху его второй, прямоугольный- марсель. На остальных мачтах было латинское парусное вооружение. С такой оснасткой каравеллы могли ходить при всех ветрах и легко менять курс. Скорость каравелл доходила до 14-15 узлов.

Другим характерным типом корабля была каракка — парусное судно пользовавшееся большой известностью в XV — XVI столетиях. Предположительно конструкция каракки принадлежит португальцам, хотя корабли такой конструкции строились и в Венеции. Каракки знамениты еще и тем, что именно суда этого типа начали строить с большим водоизмещением (до 2 тысяч тонн) . Одно из таких суден было построено в 1592 г. Оно имело водоизмещение 1600 тонн, полезную грузоподъемность 900 тонн, длину 50 м., ширину 14,3 м., высоту грот-мачты 37 м. Корабль мог принять на борт до 700 человек.

Дальнейшее развитие кораблестроительной науки привело к созданию галеона. Это название, происходящее от галеры получили корабли, более длинные, чем нефы и отличающиеся лучшими ходовыми качествами, особенно при боковых ветрах. Галеоны строили с тремя -семью палубами Получили наибольшее распространение в испанском флоте. Один из испанских галеонов водоизмещением 1600 тонн, имел длину 54 м., ширину 14,5 м. и осадку около 10 м. Высокий борт оканчивался большим завалом во внутрь, как у нефов. Как правило галеоны обладали высокой тонажностью, но очень низкой маневренностью и как следствие — плохими мореходными качествами. Очень широко использовались испанцами для перевозок между американскими колониями и метрополией.

С расширением географических открытий и увеличением торговли с колониями возникает необходимость в более скоростных, маневренных и надежных кораблях. В это время постепенно исчезают характерные ранее высокие надстройки и башенки на корме и носу. Совершенствуется конструкция судов, их парусного вооружения, повышается маневренность. В средине XVI столетия возникают новые типы кораблей которые называют фрегатами. Первоначально фрегатами назывались любые парусные корабли, отличающиеся хорошими мореходными качествами . Один из первых фрегатов «Констант Варвик», построенный в 1646 г. имел водоизмещение 315 тонн, длину около 30 м. Затем размеры фрегатов увеличивались. Произошло разделение на новые типы кораблей: бриг, бригантина, шхуна, барк и т.д. В подавляющем большинстве случаев разницу определяли особенности парусного вооружения. Фрегаты же стали самостоятельным классом кораблей. Благодаря оптимальному сочетанию качеств (скорость, грузоподъемность, устойчивость и т.д.) они быстро завоевали популярность и стали самым распространенным типом кораблей. В это же время кораблестроители начинают понимать, что построить корабль, который бы обладал отличными боевыми и торговыми качествами невозможно, и происходит разделение кораблей на военные и торговые. Главными требованиями для первых были маневренность, скорость, крепкий корпус и количество пушек, для вторых же — вместимость трюма . Появился термин — военный корабль. По сути это был тот же фрегат отличающийся от торгового меньшим трюмом и большим количеством пушек. XVI — XVII вв. в океанских просторах плавало великое множество различных типов западноевропейских судов. Но слово «тип» не следует понимать в современном смысле.

Корабельные мастера перенимали друг у друга как отдельные усовершенствования так и общую компоновку судов, однако при этом их изделия имели лишь некоторые общие признаки, оправдывавшие применение объединяющего названия «тип судна». Индивидуальные исполнения даже однотипных судов во многом различались. Чуть ли не единственным признаком, по которому корабль можно было с уверенностью отнести к тому или иному типу было парусное вооружение . В это время складываются особенности национального кораблестроения, которое наиболее четко проявлялось во внешних очертаниях судов. В общих чертах этот период был характерен несколькими тенденциями в строительстве судов. Так корабли голландской постройки были более широкими, со средней высотой борта и меньшей осадкой, чем корабли такого же типа других стран. Английские корабли отличались относительно низким бортом так, что у двухпалубных кораблях нижняя палуба находилась ниже ватерлинии и пушечные порты нижней палубы были всего на высоте 0,5 — 0,6 м. над водой и их приходилось закрывать при сильном волнении.

Во время англо — голландской войны флотоводцы использовали использовали новый прием ведения боя, когда корабли выстраивались в кильвартерную колону (линию) и шли друг за другом по очереди обстреливая цель.

При таком способе ведения боя маневренность отходила на второй план а главным становилось количество пушек на борту. Возник новый класс — линейные корабли. Первоначально линейных кораблей было мало, так как построить длинный прочный корпус было очень трудно, а наращивание количество пушек только за счет увеличения числа палуб приводило к значительному уменьшению скорости и устойчивости. Но с изобретением продольных стяжек проблема прочности корпуса была решена и европейские державы стали быстро строить все новые и новые корабли этого класса.

Более двух третей земного шара покрыто водами Мирового океана, озерами и реками. Поэтому еще в глубокой древности вода привлекала внимание человека как один из наиболее удобных путей сообщения. Прошло много веков прежде чем люди научились сооружать суда, способные преодолевать большие водные пространства. Первые суда были гребными, затем человек применил в качестве движителя парус; это имело огромное значение для дальнейшего развития мореплавания, так как позволяло совершать длительные путешествия по воде.

Первые морские плавания совершались вблизи берегов. Позднее мореплаватели научились ориентироваться по солнцу и звездам и стали смелее уходить все дальше в открытое море. Так, уже в VI в. до н. э. финикийцы обошли вокруг Африки, карфагенянин Гамилькон обогнул Пиренейский полуостров, а грек Скилак из Карианды совершил плавание по Индийскому океану. Примерно в это же время Фалес из Милета предложил способ ориентации в море по созвездию Малая Медведица, Анаксимандр составил первые географические карты. Несколько позднее (III век до н. э.) был построен Александрийский маяк.

Мореплаватели древности проложили дорогу великим географическим открытиям средних веков эпохи феодализма.

Развитие экономики и большой рост международной торговли требовали поиска новых рынков. Это вызвало строительство больших парусных судов, обладавших большей мореходностью и позволивших совершить многочисленные дальние плавания и даже кругосветные путешествия. Организация таких плаваний влекла ученых и путешественников. Успеху предприятий способствовали отличное снабжение эспедицией и экипировка судов, обеспечиваемая купцами, ждавших от плаваний выгодных торговых связей.

На протяжении нескольких веков были открыты тысячи новых земель. Наиболее значительными по своим историческим результатам были плавания венецианского купца Марко Поло в XIII в.; походы китайского мореплавателя Чжэн Хэ в XV в.; генуэзца Христофора Колумба, открывшего в своем плавании американский материк (1492-1493 гг.); Васко да Гама, обогнувшего Африку и достигнувшего берегов сказочной Индии (1497-1499 гг.); Америго Веспуччи, вторично достигшего берегов Америки, и многих других. В начале XIII в. Фернан Магеллан совершил первое кругосветное плавание (1519-1521 гг.).

Наши предки, населявшие берега морей или спускавшиеся к ним по течению рек, уже в начале нашей эры совершали далекие плавания. В IX в. н. э. с укреплением основных центров древней Руси - Новгорода и Киева - начал широко использоваться великий водный путь «из варяг в греки» - от берегов Скандинавии через Финский залив, Неву и далее по внутренним водным путям до гирла Днепра, затем вдоль западного побережья Черного (Русского) моря до Константинополя, нередко далее, до берегов Африки и Андалузии. Не менее оживленными были торговые морские пути для славян в водах Балтики и «морях полунощных». Так, к XVI в. поморы ходили на своих лодьях не только к Новой Земле и на о. Медвежий, но и на Шпицберген (Грумант), открытый ими задолго до Баренца. Уже в 1496 г. помор Григорий Истома совершил плавание из устья Сев. Двины в Копенгаген, в обход Скандинавии; Василий Власов несколько позднее прошел из Белого моря в Испанию. Подобные плавания более чем на полвека опередили экспедицию Ченслера.

Освободившись от татарского ига, Россия делает попытки обеспечить себе выход в Балтийское море и южные моря, увенчавшиеся успехом при Петре I.

Значительны заслуги наших моряков в освоении Великого Северного морского пути. Еще в 1648 г. Семен Дежнев своим мужественным походом доказал, что Азия и Америка отделены проливом. Большой вклад в дело освоения Арктики и Дальнего Востока внесли Камчатские экспедиции. Участники Камчатских экспедиций привезли сведения о «морских бобрах» на побережье Северной Америки; русские промышленники организовали поселения на Алеутских островах и на побережье Аляски. Это же явилось одной из причин развития русского мореплавания на Дальнем Востоке и положило начало эпохе знаменитых русских кругосветных плаваний первой половины XIX в. под командованием И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, В. М. Головнина, О. Е. Коцебу, Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева, Ф. П. Литке, С. О. Макарова. Появление железного, и стального судостроения потребовало разработать теорию воздействия магнитного поля судна на картушку магнитного компаса. Благодаря трудам И. П. Белавенца, И. П. Колонга, А. Н. Крылова, Н. Н. Оглоблинского, В. В. Павлинова и др. магнитно-компасное дело в нашей стране получило большое развитие, а конструкция 127-миллиметрового магнитного компаса, разработанная ими, я сегодня считается лучшей в мире.

Еще в 1749-1765 гг. русский академик Л. Эйлер вывел основные законы теоретической механики, определяющие движение гироскопа - главной части современного гироскопического компаса и большой семьи других электронавигационных приборов. Эйлером же были получены уравнения гидродинамики, на которых основано конструирование современных гидравлических лагов.

Изобретение радио А. С. Поповым послужило основой для разработки теории и конструкций большой группы современных радионавигационных систем. Большой вклад в это дело внесли наши замечательные ученые Н. Д. Папалекси, Л. И. Мандельштам, А. М. Берг, М. В. Шулейкин, А. Н. Вологдин, Е. Я. Щеголев и др. Октябрьская революция 1917 г. ознаменовала собой начало новой эры в истории человечества. Коммунистическая партия и Советское правительство проявляли заботу о торговом флоте с первых дней существования Страны Советов. 23 января (5 февраля) 1918 г. В. И. Ленин подписал Декрет о национализации торгового флота. Перевозки на внешних и внутренних морских путях требовали увеличения флота. В 1925 г. СТО СНК СССР принял решение о поставке морскому флоту страны 200 судов в течение шести лет. С этого времени практически утраченный в годы гражданской войны морской флот СССР начал расти небывалыми темпами. В 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был организован Народный Комиссариат (ныне министерство) морского флота СССР.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) моряки торгового флота, выполняя ответственные задания Родины, показали пример мужества, героизма и самопожертвования. В послевоенный период наш флот возродился и вновь вышел на внешние и внутренние коммуникации. С каждым годом морской флот рос в количественном и качественном отношениях, увеличивались перевозки, расширялись и строились морские порты, улучшалась работа судоремонтных предприятий, расширялась подготовка квалифицированных специалистов в морских учебных заведениях, продолжались планомерные научные исследования во всех связанных с морским флотом сферах.

Теоретические и практические вопросы судовождения получили свое дальнейшее развитие в трудах советских ученых моряков Н. Н. Матусевича, В. В. Каврайского, А. П. Ющенко, Н. Ю. Рыбалтовского, К. С. Ухова, А. П. Белоброва, Д. М. Жонголовича и др. Особенно бурным рост морского флота стал после XXII и XXIII съездов КПСС, которые поставили перед моряками большие задачи. Выполняя исторические постановления партии, определенные Программой КПСС, работники морского транспорта вместе со всем советским народом воодушевленно трудятся, создавая материально-техническую базу коммунистического общества.

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Ромола Андерсон, Роджер Чарльз Андерсон

Парусные корабли. История мореплавания и кораблестроения с древних времен до XIX века

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф», 2014

© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2014

Предисловие

Настоящая книга затрагивает очень серьезную и масштабную тему. Каждая глава могла бы стать основой для отдельной книги, и все они будут иметь объем такой же (если не больший), как наш труд, в котором мы попытались рассмотреть весь круг вопросов целиком. Конечно, мы смогли предложить читателю только очень краткое изложение этих вопросов. Тем не менее надеемся, что оно достаточно полное и точное.

Мы поставили перед собой цель проследить от истоков или приблизившись к ним максимально близко два основных направления развития судостроения, южного и северного, до тех пор, пока они, соединившись в XV веке, не привели к появлению на свет стандартного европейского судна с полным парусным вооружением. После этого мы постарались дать представление о постепенном усовершенствовании этого стандартного типа судов, его кульминации – клипере XIX века и медленном, но неуклонном упадке с появлением парохода.

Мы даже не пытались описать суда и лодки неевропейских народов, допуская лишь случайные ссылки на некоторые из них, которые могли помочь проиллюстрировать рассматриваемый вопрос. Конечно, мы считали весь Средиземноморский бассейн европейским, и потому наше понятие о европейцах распространилось также на древних египтян и финикийцев. Кроме того, мы не обошли вниманием и современные североамериканские суда, поскольку они являются европейскими по происхождению.

Рисунки были сделаны, если это представилось возможным, с оригиналов или фотографий. Мы старались воспроизвести как можно более точно оригинал и не заботились о художественном исполнении – отсюда широкая вариация стилей. Что касается графиков и диаграмм – единственной их целью была ясность.

Мы благодарны всем, кто писал на эту тему до нас, тем самым дав материал для этой книги. Мы также выражаем глубокую признательность всем, кто лично помогал нам – рисунками, фотографиями и советами. Среди них мы хотели бы упомянуть контр-адмирала Дж. Хэгга из шведского ВМФ, доктора Жюля Сотта из Парижа, К. Г. Хуфта и Г. К. Е. Кроуна из Амстердама, сэра Алана Мура, Х. Х. Бриндли, Мортона Тэнса и Л. Г. Карра Лотона.

Р. А.

Р.Ч. А.

Писателям и художникам прошлого и настоящего, работы которых сделали возможным появление этой книги

Глава 1. Египет и Крит 4000–1000 годы до н. э.

Чтобы получить представление о самых ранних известных изображениях судов, следует обратиться к Древнему Египту. И не потому, что мы найдем там самые примитивные формы судов – это проще сделать в разных отдаленных уголках современного мира, – а поскольку расцвет цивилизации имел место именно в Египте и там люди начали делать записи относительно всего, что видели вокруг себя.

Навигация в своей простейшей форме является настолько древним искусством, что даже в Египте, где некоторые записи датируются тысячелетиями до нашей эры, мы отнюдь не приближаемся к тем дням, когда человек впервые стал использовать лодки. Судостроение зародилось раньше, чем рисование, и намного раньше, чем письменность.

На египетской керамике, датированной 4000 годом до н. э., мы находим рисунки, которые могут относиться к судам с большим количеством весел, но выглядят, как некие весьма замысловатые здания со стенами. Фигуры людей и птиц на этих же вазах выписаны с большой тщательностью, и трудно поверить, что художники, их расписавшие, сделали именно суда столь трудно узнаваемыми. Правда, и в Средние века были художники, которые создавали великолепные изображения людей на судах, представляющихся не более чем карикатурами, но в этих случаях художники, вероятнее всего, судов ни разу не видели. Но в Египте, где народ всегда зависел от Нила, все знали, как выглядят лодки.

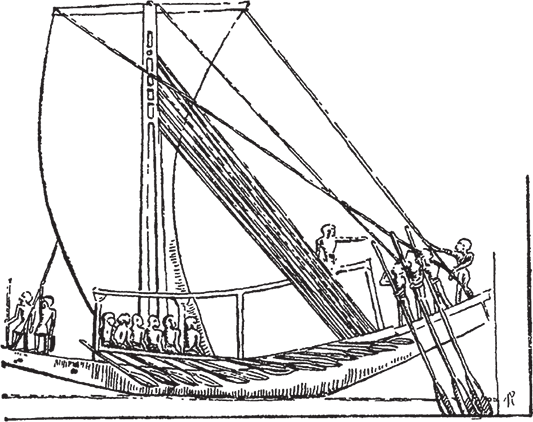

Рис. 1. Египетский парусник. 4000 г. до н. э. или ранее

Эти вызывающие сомнения лодки становятся еще более сомнительными, если учесть факт, что в той же коллекции керамики, хранящейся в Британском музее, есть один образец с очень хорошим изображением парусника. Это показывает, что в стародавние времена парусники не были недосягаемыми для художников. В целом мы находим на удивление мало различий между этой лодкой (рис. 1) и теми, которые присутствуют на египетской резьбе двумя и даже тремя тысячелетиями позже. Корпус имеет ту же форму – он очень круглый внизу и высоко поднимается из воды на каждом конце. Единственная разница заключается в том, что нос на древнейшей лодке намного выше, чем на более поздних судах. Парус практически такой же, как на всех ранних египетских скульптурах – прямой четырехугольный с реем наверху и гиком внизу. Мачта изображается одиночным брусом, но нет никаких указаний на то, как она поддерживалась, а также как осуществлялся подъем паруса и управлением им.

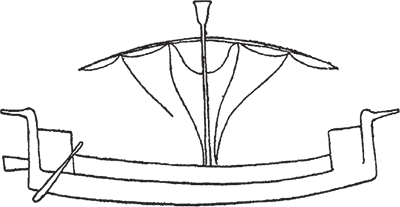

Чтобы узнать это, нам придется совершить прыжок через тысячелетие или даже больше – не слишком большой прыжок, если разобраться, поскольку наши знания о Египте уходят в глубь веков примерно на шесть тысячелетий. Итак, примерно 3000 годом до н. э. датируется египетское судно, высеченное на камне, и на изображении видно довольно много деталей (рис. 2). Форма корпуса такая же, только концы не поднимаются вертикально вверх, как раньше. Видно тринадцать весел с каждого борта, и три очень больших рулевых весла. Парус выше и уже. Есть рей наверху и, возможно, гик внизу. Мачта состоит из двух брусьев (рангоутных деревьев), соединенных вместе в верхней части и на небольшом расстоянии от нижнего конца. Эти два бруса, вероятно, располагались не одно впереди другого, а бок о бок. Египетский художник слегка повернул или даже искривил изображение, желая показать скрытые от глаз на виде сбоку детали. Канаты, идущие от мачты к бортам судна, – это, несомненно, ванты, удерживающие ее против тянущей силы паруса. Они располагаются намного ближе к корме, чем было бы сделано сегодня, однако это легко объяснить. Древние египтяне никогда не плыли под парусом, если ветер не дул в корму. И в любом случае мачта в форме перевернутой буквы V потребовала бы больше поддержки в продольном направлении, чем в поперечном. А так мачта имеет одну оттяжку, идущую к носу судна, чтобы удержать ее от падения назад, а фал, поднимающий рей, уходит от верхушки мачты в направлении кормы, чтобы выполнить функцию бакштага. Два каната, идущие с концов рея, – это брасы, с помощью которых парус можно повернуть, если ветер не дует прямо в корму.

Рис. 2. Египетское судно. Около 3000 г. до н. э.

Не приходится сомневаться в том, что египетские суда 3000 года до н. э. были хорошо построены и имели значительные размеры. Это было начало эпохи пирамид, когда камень перевозили на большие расстояния вверх по Нилу. Первые плавсредства долины Нила, вероятно, были обычными плотами, сделанными из связанных вместе пучков камыша. Нечто похожее используется и в наши дни. Постепенно плоты меняли форму и становились больше похожими на лодки, и со временем – тоже в глубокой древности – стали появляться деревянные лодки, которые сильно отличались от всех, которые мы привыкли видеть сегодня. Египет – страна, бедная лесом, и тем более крупным лесом, поэтому метод строительства с использованием киля, шпангоутов и обшивки, который получил развитие в других местах от гигантских каноэ, вырезанных из ствола дерева, здесь был невозможен или, по крайней мере, весьма затруднителен. Поэтому египтяне строили свои лодки из коротких узких кусков дерева, каждый из которых сбоку крепился к соседнему. У таких лодок не было киля, а прочность обеспечивали толстые борта и сильный крепеж. Форма корпуса с большими выступами – свесами с обоих концов, – возможно, частично обусловливалась тем, что лодки копировались со своих тростниковых предков, а частично – удобством такой формы для погрузки и разгрузки, – достаточно завести один конец на берег реки.

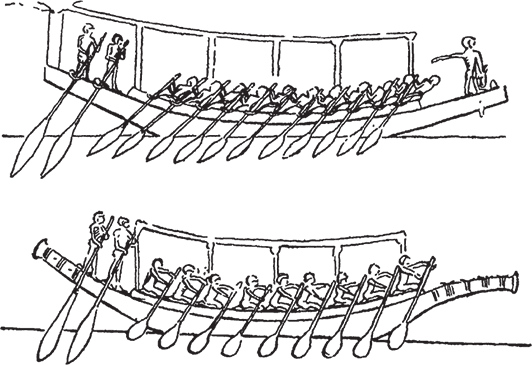

Очевидно, две лодки, изображенные на рис. 3 (с того же памятника), построены по-разному. Нижняя, вероятно, сделана из материала, который необходимо связывать, а наклон носа предполагает нечто гибкое. Верхняя выглядит жестче, и на ней не видно признаков связывания. Есть еще одно очень важное различие: на них разные весла. На нижней лодке весла байдарочные, а на верхней – обычные уключинные. Переход от байдарочных весел к уключинным, в сущности, прост. Необходима лишь некая опора, фиксация для весла. Тогда байдарочное весло становится полноценным гребным веслом. Однако людям потребовалось довольно много времени, чтобы додуматься до этого. Так часто бывает с простыми вещами. Когда же этот шаг все-таки был сделан, он стал важной вехой, поскольку позволил делать суда более крупными.

Рис. 3. Египетские лодки. Около 3000 г. до н. э.

Пока мы рассматривали лодки для использования на Ниле. Они имели большое значение, поскольку появились очень рано, но настоящее судно могло появиться и развиться только на море, и благодаря плаванию через моря искусство судостроения передавалось от одного народа к другому. Давайте и мы перейдем к морским судам.

К 3000 году египтяне отправляли свои суда в Восточное Средиземноморье до Крита, который расположен в 300 милях к северо-западу от устья Нила, и в Финикию, то есть на 200 миль к северо-востоку. Мы точно знаем, что сто лет после этого египетские суда привозили к родным берегам кедровую древесину, которую, должно быть, грузили в финикийских гаванях. Немного позже – около 2700 года до н. э. – египетский царь Сахура выслал флот из восьми судов, который привез обратно финикийских пленных. Изображения этих судов были высечены на стенах храма и сохранились до наших дней.

Рис. 4. Египетское морское судно. Около 2700 г. до н. э.

Мы видим плавсредства, очень похожие на нильские лодки, с некоторыми дополнительными приспособлениями (рис. 4). Массивный канат, тянущийся из конца в конец над рядом раздвоенных стоек, – это связь, призванная не дать концам лодки опуститься. Это опускание, или перегиб, корпуса всегда было отрицательной чертой деревянных судов. Корпус «Виктори» перегнулся на 18 дюймов (45 см). Не миновала эта участь и катера, которые во время войны покупали у Америки. Египетский метод предотвращения этого процесса был весьма практичным и надежным. Нечто аналогичное используется на мелкосидящих речных пароходах и по сей день. Как именно крепилась связь на носовой и кормовой оконечности судна, неясно. Представляется, что она обматывалась вокруг массивной крестовины, которая удерживалась на месте другими канатами, проходящими под днищем судна. Как его натягивали, вполне очевидно. Это делалось по принципу жгута – помещая палку между отдельными канатами, которые составляли связь, скручивали ее для достижения необходимого натяжения, а потом закрепляли конец палки, чтобы не дать ей раскрутиться. Рисунок вдоль борта, вероятно, был сделан двумя канатами, с еще одним, вьющимся крест-накрест между ними.

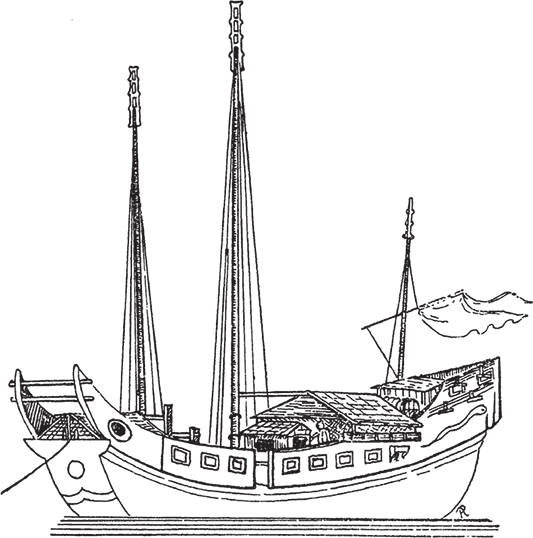

Маленькая, но очень важная деталь – глаз, нарисованный на верхней части форштевня – вертикального столба в носовой оконечности. Этот декоративный глаз до сих пор можно увидеть на небольших судах в разных частях света, чаще всего на китайских джонках (рис. 5). Мачта в форме перевернутой буквы V – еще одна деталь, пришедшая из Древнего Египта и до сих пор встречающаяся на Востоке. Например, суда на реке Иравади в Бирме имеют мачту и парус, очень похожие на те, что были на нильских лодках пятью тысячелетиями ранее. По мнению некоторых авторов, все это доказывает, что народы Востока научились искусству судостроения от египтян, хотя и не напрямую. Даже утверждали, что судостроение является исконным египетским искусством, и главные направления истории судостроения для всего мира были заданы в Египте в IV тысячелетии до н. э.

Рис. 5. Китайская джонка. С рисунка 1825 г.

Это очень смелое заявление. Несомненно, египтяне, имевшие развитую цивилизацию, действительно указали путь более отсталым народам, однако нельзя забывать, что найти различия так же легко, как сходства, и некоторые различия очень велики. Бирманцы могут использовать мачты и паруса, дошедшие до них из Египта, но устанавливают их на судне, совершенно не похожем на все то, что было известно египтянам. Даже самые ярые сторонники теории о том, что Египет ответственен за все развитие судостроения, не могут не признать одну простую истину: крайне маловероятно, что выдолбленные каноэ были изобретены или использованы в Египте. А именно узкие выдолбленные лодки до сих пор являются основой бирманского судостроения. Да и китайское судостроение на протяжении многих веков не имело и не имеет никакой видимой связи с египетским.

Оставив этот вопрос, которому можно посвятить целую книгу, мы вернемся к известным фактам и рассмотрим некоторые египетские морские суда примерно 1500 года до н. э. Царица Хатшепсут, тогда правившая Египтом, желала иметь многие редкости, в частности, мирру из далекой загадочной страны Пунт. Где находилась эта страна, в точности неизвестно – возможно, на территории современной Сомали или намного дальше вдоль побережья Восточной Африки. В любом случае путь туда лежал по Красному морю, и царица оснастила флот из пяти судов для отправки туда. В те дни существовал канал из Нила в Красное море, которым суда могли воспользоваться, так же как и маршрутом через Средиземное море. В Суэцком канале не было ничего нового.

Экспедиция оказалась успешной, и царица была настолько довольна результатами, что приказала выбить полный рассказ о ней на стенах храма в Дейр-эль-Бахри, возле Фив.

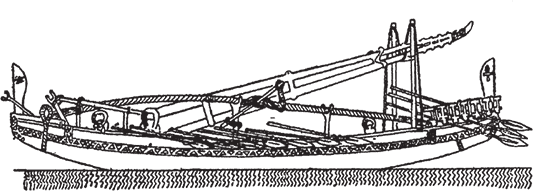

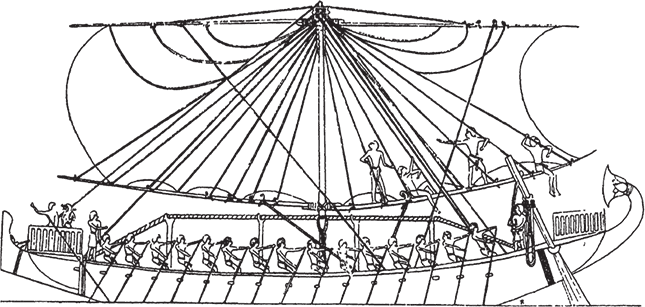

Все суда одинаковы, но показаны при различных условиях. Мы видим, как они идут на веслах и под парусом одновременно (как на рис. 6), идут на веслах, спустив парус, и стоят у берега под погрузкой. Мы даже видим гребцов второго судна, гребущих в обратном направлении, пока оно осторожно приближается к берегу. В целом большой разницы между судами царицы Хатшепсут и фараона Сахуры, правившего пятнадцатью столетиями раньше, нет. Форма корпуса одинакова, и он в точности так же усилен продольной связью. Но зато имеется много различий в деталях. Самая примечательная – двойная мачта уступила место одиночному брусу, который каким-то образом закреплен на месте. Есть две оттяжки и один бакштаг, два фала уходят в сторону кормы. Хотя можно ожидать, что обычной мачте ванты нужны больше, чем мачте в форме перевернутой буквы V. Представляется, что мачта очень надежно стоит на судне, так крепко, словно ее никогда не опускают. И рей, и гик состоят из двух частей, скрепленных вместе, – эта практика до сих пор существует на судах Красного и Средиземного морей. От верхушки мачты к рею тянется восемь канатов. Когда рей поднят, только два из них натянуты, остальные свободно свисают. Когда рей опущен, они натянуты все. Не менее шестнадцати таких же канатов идет от верхушки мачты к гику. Какую функцию все они выполняют, сказать трудно, но представляется очевидным, что одна пара на рее – подъемники, предназначенные для удержания рея в горизонтальном положении или его наклона при необходимости. Показано два браса на рее и два на гике, причем последние располагаются так близко к середине, что могли использоваться скорее для сдерживания гика, чем для его поворота.

Рис. 6. Египетское морское судно. Около 1500 г. до н. э.

Рулевое устройство получило заметное развитие. Теперь используется не рулевое весло, а настоящий руль. Рулевое весло находится в руке у рулевого и может быть перемещено в любом направлении, а руль закреплен таким образом, что может только поворачиваться в гнезде. Есть румпель – длинная рукоятка, которую держит рулевой. Эти рули – по одному с каждого борта – прикреплялись в двух местах: к борту судна и к шесту, поднимающемуся над бортом чуть впереди.

Ниже гребцов виден ряд продолговатых значков на корпусе. На первый взгляд они представляются портами – отверстиями для второго ряда весел, но на самом деле это концы бимсов, которые поддерживают палубу и соединяют борта судна. Нос очень похож на носы судов Сахуры, но большой цветок лотоса на корме – новая черта.

Говорить о действительном размере судов трудно. Если они изображались в масштабе 1:14 (2 дигита = 1 кьюбит), что представляется весьма вероятным, поскольку египетский кьюбит содержит 28 дигитов, тогда суда имели длину около 88 футов (26,8 м), а расстояние между веслами составляло 3,5 фута (1,1 м). А суда Сахуры имели длину 60 футов (18,3 м).

Другая сцена на памятниках Дейр-эль-Бахри показывает огромное судно, которое буксируют по Нилу с двумя крупными обелисками на борту. Эти обелиски Хатшепсут были намного больше, чем тот, что стоит на набережной Темзы в Лондоне и называется «Игла Клеопатры». Они имели длину более 100 футов (30 м) и весили более 350 тонн каждый. Нам известно из надписи, что судно, на котором перевозили два обелиска меньших размеров, имело длину 207 футов (63,1 м) и ширину 69 футов (21 м). Большая часть записи относится к перевозке этих двух обелисков меньшего размера, но она предполагает, что велось строительство более крупного судна. Сохранившаяся ее часть гласит: «…деревья по всей земле, чтобы построить очень большое судно… для погрузки двух обелисков на Элефантине». Два обелиска, погруженные в ряд вплотную, как показано на рисунке, требовали длину 200 футов (61 м) или больше, и перевозку следовало осуществлять так, чтобы не было нагрузки на части корпуса в носу и корме, которые выступали из воды. Если рисунок выполнен пропорционально – а это вроде бы так, если не считать непропорциональное изображение некоторых людей, – тогда судно имело длину не менее 300 футов (91,4 м), а скорее 330 футов (100,6 м). Оно имело ту же общую форму, что и суда, совершившие плавание в Пунт, но три ряда бимсов. Они, должно быть, были связаны друг с другом и с палубой, на которой лежали обелиски, с помощью стоек – пиллерсов, иначе нижний ряд бимсов не мог использоваться для принятия нагрузки. Не менее 30 гребных лодок буксировали этот непомерно большой лихтер по реке.

Следует отметить, что это судно было намного больше, чем самый большой когда-либо построенный деревянный военный парусник. Что же касается погрузки и выгрузки обелисков, совершенно непонятно, как ее смогли осуществить без гидравлики, пара и даже шкивов и тросов. Когда в Лондон доставили «Иглу Клеопатры», вокруг нее соорудили металлический цилиндр, который потом опустили в воду с обелиском внутри. После этого была построена рубка, и все сооружение дальше буксировал пароход. Египетский метод, вероятно, был не столь хитроумен, но не менее эффективен.

К началу правления царицы Хатшепсут не только египтяне, но и другие народы стали участвовать в мореплавании по Восточному Средиземноморью. Финикия еще не достигла зенита славы, в отличие от греческих островов, в первую очередь Крита. К 2000 году до н. э. греки имели высокоразвитую цивилизацию и очень хорошие суда, совсем не похожие на египетские. К несчастью, критские художники не оставили нам таких хороших изображений, как египетские. Очевидно, существовало два разных типа морских судов: длинные суда, предназначенные главным образом для гребли, и круглые суда – для плавания под парусами. У египтян такой разницы, судя по всему, не было. Но, начиная с критян и далее, она прослеживается очень четко через греческие и римские суда почти до конца эпохи деревянного судостроения.

Длинное судно имело более прямую линию корпуса, чем египетские суда. Его корма резко загибалась вверх и поднималась высоко над водой, а нос был менее высоким. На нем было множество гребцов, а управление осуществлялось большими рулевыми веслами или бортовыми рулями. Мачта и паруса не изображаются. Проявляется одна новая черта – и на изображениях на керамике, и на глиняных моделях заостренный носовой таран, которым пробивались дыры в бортах вражеских судов. Отныне и впредь этот носовой таран будет неизменно присутствовать на всех изображениях средиземноморских длинных судов – галер. Круглые суда всегда изображаются с мачтами и очень часто без весел. Два конца почти одинаковые, и вся форма корпуса больше напоминает египетские суда того времени.

Вскоре после экспедиции в Пунт некоторые греческие острова, возможно и сам Крит, стали подданными египетского фараона, власть которого распространилась даже на Палестину и Сирию. Такое положение дел не продлилось долго, поскольку египтян стали теснить другие народы с севера, и довольно скоро Крит был захвачен предками греков классической эпохи, а хетты из Малой Азии начали наступать на Сирию. Вытесненные греками критяне попытались найти для себя другой дом, и, несмотря на то что потерпели поражение в море от египтян, некоторые из них все же сумели обосноваться на юге Палестины. Нам они известны как филистимляне из Библии.

Рис. 7. Египетский военный корабль. Около 1200 г. до н. э.

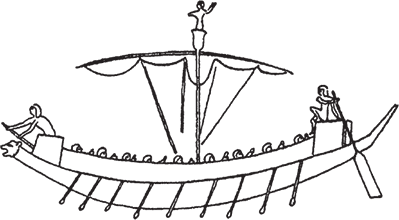

Резное изображение, на котором Рамзес III, последний великий правитель Египетской империи, празднует свою победу над этими «северными народами» примерно в 1200 г. до н. э., показывает совершенно разные типы судов в двух противоборствующих флотах. Египетские суда (рис. 7) имеют почти такую же форму, как и раньше, но существенно изменились в деталях. Корма утратила украшение в виде цветка лотоса и теперь завершалась тонким приподнятым острием, а на носу в месте, где заканчивался корпус, красовалась львиная голова. Гребцов защищал фальшборт, а на верхушке мачты появился марс. Последние две черты, вероятнее всего, были характерны только для военных кораблей. Парус тоже изменился: он утратил гик в нижней части и теперь мог убираться под реем, который оставался поднятым.

Северные суда (рис. 8, с. 22), очевидно, чистой воды парусники. Они одинаковы в носу и корме – имеют сравнительно прямые корпуса, оконечности которых резко изгибаются вверх и венчаются птичьими головами в качестве украшений. Их мачты и паруса такие же, как у египтян, но следует помнить, что их изображал египетский художник, который легко мог не заметить небольшие отличия и нарисовать привычный такелаж.

Рис. 8. Критский военный корабль. Около 1200 г. до н. э.

Победа над критянами была одним из последних успехов Египетской империи. Еще несколько столетий Египет оставался независимым государством, но прекратил свое существование как великая мировая держава. Уже в следующем столетии филистимляне, иудеи и арамейцы отобрали у него Сирию и Палестину. Одновременно египтян, которые по своей природе не были мореплавателями, вытеснили из торговли Леванта финикийцы, один из величайших в истории морских народов.

В целом морские суда за два или три предшествующих тысячелетия не слишком изменились. Египет, безусловно, имел высокоразвитую цивилизацию и внес существенный вклад в развитие судостроения на ранних стадиях, но впоследствии египетское судостроение оказалось во власти застоя, и новшества в этот процесс вносили уже другие народы. Это начали критяне, а продолжили финикийцы и их великие преемники – греки и римляне.

В РОСТОВЕ-НА ДОНУ

Учебное пособие Конспект лекций по дисциплине «История мореплавания»

по специальности 180402

«Судовождение»

по специальности 180403

Ростов-на-Дону

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО « МОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА»

В РОСТОВЕ-НА ДОНУ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Конспект лекций по дисциплине «История мореплавания»

для курсантов очной и заочной формы обучения

по специальности 180402

«Судовождение»

по специальности 180403

«Эксплуатация судовых энергетических установок»

Подготовила: к.п.н., доцент

Подшибякина Т.А.

Утверждены на заседании

кафедры общенаучных дисциплин

Протокол N 6 от 9.01.2008

Лекция 1. Мореплавание в древний период.

Зарождение мореплавания. Развитие судостроения и морской торговли.

В древности для рыболовства в открытом море люди применяли плоты из тростника, затем лодки из звериных шкур, позже челны и каноэ, выдолбленные из целого дерева. Управлялись плоты и лодки шестом, впоследствии веслом. В период ранней цивилизации появляются гребные суда (6 тыс. – 4 тыс. лет до н. э.).

Кто и когда впервые поставил на судно парус не известно. Предполагают, что это произошло за 5 тыс. лет до нашей эры. Слово «парус» происходит от греческого «фарос», что означает «полотно», «ткань». На Руси использовался термин «ветрило». Паруса изготовляли из льняной или хлопчатобумажной ткани (сейчас наиболее распространен синтетический материал дакрон). Паруса на деревянных мачтах могли разгонять суда до скорости свыше 35 километров в час. Под парусным оснащением судна понимают сложный механизм парусов, рангоута (мачты, реи – деревянного каркаса) и такелажа (канатов).

Первые морские грузовые суда появляются в 3 – 1 тысячелетии до н. э. В 1 тысячелетии до н. э. начинают осуществляться дальние морские плавания. В 6 в. до н. э. финикийцы обошли вокруг африканский материк, карфагеняне обогнули Пиренейский полуостров, греки совершили плавание по Индийскому океану. В 6 в. до н. э. в мореплавании начинают использовать научные открытия. Греческий философ Фалес из Милета открыл возможности ориентирования по созвездию Малая Медведица. Греческий астроном Евдокс Книдский (408-355 г. до н. э.) впервые объяснил движение планет, применив механическую модель, что сделало возможным изготовление географических карт. Математик Анаксимандр (610-546 гг. до н.э.) составил первые географические карты. В 7-5 в. до н. э. был изобретен железный якорь. В середине 3 в. до н.э. при входе в Александрийский порт на острове Фарос был построен первый маяк.

Первые серьезные изменения в парусном вооружении античных судов датируются 2-1 веком до н.э. Тогда на некоторых римских судах начали применять дополнительные наклонные мачты со вторым прямоугольным парусом небольшого размера (артемоном). Парусность увеличивалась не на военных, а на торговых судах, так как много гребцов на них было иметь не выгодно в ущерб перевозимому грузу.

Следующий важный этап – использование паруса треугольной формы, прикрепленного к сильно наклоненному вперед рею. Такой парус называется латинским, хотя римляне заимствовали его скорее всего у арабов в 4 веке н.э. С ним судно могло идти при боковом и встречном ветре, меняя галсы. Самым распространенным типом парусно-гребных судов на Средиземноморье становится галера. (Последний раз галеры участвовали в боевых действиях в мае 1828 года во время Русско-турецкой войны).

Мореплавание народов средиземноморья.

В древнем Египте судостроение развивалось очень активно, что было обусловлено высоким уровнем развития самой цивилизации, географическим особенностями страны, представлявшей собой длинную полосу плодородной земли, периодически затапливаемую Нилом, значительной ролью внешней торговли, осуществляемой морским путем. Для торговли со средиземноморскими городами Египет имел суда за 3 тысячи лет до н. э. Примерно в это время в Египте появились судостроительные верфи. В пирамиде египетского фараона Хеопса (начало 3 тыс. до н.э.) сохранился целый корабль. Египтяне изготавливали суда из местных пород дерева, (например, акации, папируса) и сосны, которую привозили из Сирии. Египтяне изобрели шумерское речное судно, которое изготавливалось из козьих шкур. Морские суда создавались из кедровых досок, завозимых из Ливана. Флот Египта делился на военный и торговый., существовали пассажирские и грузовые суда.

Финикия внесла большой вклад в развитие мореплавания (современная Сирия), некоторые считают, что именно финикийцы первыми из средиземноморских народов вышли в открытое море. Финикия вела торговлю с Египтом и Месопотамией уже в 4 тысячелетии до н.э. Принято считать, что парусно-гребные суда классической конструкции появились в Финикии во 2 тысячелетии до нашей эры. Они имели сплошной деревянный киль, в отличие от египетских судов, у которых прочность корпусу придавал специальный канат-растяжка. Мачты были однодревковыми (а не Л-образными как у египтян). Финикийцы изобрели подводный таран, обитый листовой медью, который крепился к носовой части киля. Военные суда финикийцев были двухпалубные, гребцы были защищены высоким фальшбортом (участок борта, расположенный выше открытой палубы). Все великие морские державы древности строили военные и торговые суда на базе финикийских прототипов.

Греция переняла мореплавания у Финикии. Необходимость создания флота в 6 веке до н.э. определялась особенностями географического положения Греции и наличием колоний на всем побережье Средиземного моря. Строительство военных кораблей получило широкое распространение в 5 в. до н. э. в связи греко-персидскими войнами. Греческий флотоводец Фемистокл построил 100 триер, что позволило разгромить флот персов. Триера – судно с тремя рядами весел изобрел в 8-7 в. до н. э. корабельный мастер из Коринфа Аминокл. Судно имело вытянутую форму, плоскую подводную часть (осадка – 1 метр) для увеличения скорости.

После окончания Греко-персидских войн создаются благоприятные условия для развития торгового мореплавания. Центром морской торговли стал афинский порт Пирей. В 478 году до н. э. был создан первый Афинский морской сою, Греция стала сильнейшей морской державой Средиземноморья. Благодаря Периклу (444-429 гг до н. э.) в Афинах появляется обучение морскому делу: за определенную плату изучался теоретический курс и морская практика. В 330 г. до н. э. Афины становятся крупнейшим торговым центром, здесь находились верфи, доки, мастерские для трех с половиной сотен судов. Греция стала утрачивать статус великой морской державы после того, как в 405 г. до н. э. афинский флот был практически полностью уничтожен спартанцами, а точнее милетским пиратом того времени Теопомп, которого наняла Спарта.

Древний Рим стал морской державой с момента установления республики (509 г. до н.э.). К этому времени уже сложились основные типы судов, известны основные принципы судовождения. Создавая флот, римляне копировали карфагенские суда, судовождению учились у этрусков. К середине 3 в. до н. э. в римской республике было построено несколько портов в Неаполитанском заливе и на побережье Адриатического моря. Появились первые механизмы для разгрузки судов – стрелы, установленные на поворотном круге. Непрерывные войны, которые вел Рим, требовали создания мощного военного флота. Благодаря военному морскому флоту римляне победили в Пунических войнах. Карфаген был разрушен, пунийцы стали подданными Рима.

Римляне изобрели корвус (переходной мостик), который позволял быстро перебраться на вражеский корабль. Римский военный флот в качестве основной ударной силы использовал ЛИМБУРНЫ – одномачтовые парусные суда.

Во второй половине 2 в. до н.э. флот римского полководца Сципиона Эмилиана осуществил поход вдоль западных берегов Африки, о чем свидетельствовал греческий историк Полибий, участвовавший в этом походе. В начале 1 в. до н.э. флот римского наместника в Испании Публия Красса совершил плавание вокруг Пиренейского полуострова. В 67 г. до н. э. римский полководец Помпей ликвидировал пиратство, так как в результате действий пиратов связи Рима с восточными провинциями практически прекратились. Торговые суда Римской империи выходили за пределы Средиземного моря, совершали плавание к берегам Британии.

Лекция 2. Мореплавание в период раннего средневековья.

Зарождение и развитие мореплавания у древних славян. Морская торговля Древней Руси.

Согласно историческим источникам 6 – 7 веков восточные славяне (анты) осуществляли морские плавания. Они спускались на лодках-однодеревках (моноксилах) по Днепру, Бугу, Днестру, достигали по Черному морю (арабы называли его Русским морем) Константинополя. В 9 в. анты в составе византийского войска осуществили морской поход в Италию. Ант Доброгаст был командующим черноморской эскадрой. С Византией существовали и торговые отношения, когда на русских купцов в Константинополе было осуществлено нападение, в 860 году по Константинополю был нанесен удар 250 древнерусскими кораблями. Во второй половине 9 века при князе Дире были предприняты походы по Каспийскому морю для установления торговых отношений с городами востока. Поморские славяне осуществляли морские походы даже к берегам Англии.

В Киевской Руси в 9 веке морские походы осуществлялись в основном с целью торговли. Все морские походы начинались на великом водном пути «из варяг в греки». Торговали мехами, медом, воском, шкурами. В Константинополе покупали ткани, золотые и серебряные украшения, фрукты, вино. В начале 10 века началась борьба киевских князей с Византией за господство на Черном море. Первый поход в Византию князь Олег предпринял в 907 году. Флот, насчитывающий 2 тысячи судов, осадил Царьград. В результате был заключен договор о мире и получена огромная дань. Договор с Византией 911 года предусматривал беспошлинную торговлю для купцов Киевской Руси, регламентировал действия обеих сторон в случае, кораблекрушения греческих кораблей на чужой территории: необходимо было охранять груз, провожать судно в безопасное место.

В 909, 910, 913-914 годах состоялись походы на Каспий. До середины 10 века эти походы носили характер набегов, затем стали осуществляться с торговыми целями. В 40-х годах 10 века киевский князь Игорь предпринял новые походы на Византию, и в 944 году был заключен договор, во многом подтверждающий условия договора 911 года. В 967 году русские дружинники киевского князя Святослава совершили военный поход на Дунай и завоевали Болгарию, что привело к войне с Византией. В результате перемирия флот Руси получил возможность вернуться, но на обратном пути дружина была разбита печенегами.

Заключенное перемирие позволило древнерусским купцам совершать морские плавания в 970-972 гг. В Александрию, Северную Африку и Испанию, в составе византийского войска древнерусские войны осуществляли походы в Италию, на Сицилию. Однако Византия стремилась к подчинению Киевской Руси, и в 1043 году князь Владимир Ярославович совершил поход на Византию, собрав 20 тысяч воинов и флот из 400 лодий. Поход потерпел неудачу, флот попал в сильный шторм и оказался слабее греческого флота из тяжелых галер. После смерти Ярослава Мудрого (978-1054) начался период феодальной раздробленности на Руси, что отрицательно отразилось на мореплавании, на морской торговле. Татаро-монгольское иго с середины 13 века отрезало путь в южные моря. Морские походы по Черному морю возобновились только в 14 веке.

Новгород с 9 века стал центром северного мореплавания, так как находился на северной части пути «из варяг в греки». Путь проходил по Волхову, затем по Ладожскому озеру, по Неве в Финский залив к острову Котлину, где находилась стоянка русских лоцманов. Новгородцы выходили и в Балтийское, и в Белое море, и в Северный Ледовитый океан. Русское мореплавание на севере началось с 8 века. Через Северную Двину и Обь выходили к Белому и Карскому морям. Русские поселенцы выходили и в Баренцево море. Мастера севера создали струги, имевшие в длину 35 метров, ширину 6 метров, осадку – 1 метр, высоту борта – 1 метр, водоизмещение – 120 тонн. Судно имело весла по 25 с каждого борта и парус из льняных полотен. В 12 веке на Севере появляются новгородские и владимирские переселенцы. В 13 веке поморы плавали вдоль Кольского полуострова, выходили в норвежские земли. В условиях северных морей использовался новый тип промыслового судна – коч, который отличался округлой подводной частью корпуса. В случае сжатия судна льдами оно вытеснялось на ледовую поверхность.

Для плавания по морю новгородцы использовали ладьи. Ладья имела длину – 30 метров, ширину – 5 метров, водоизмещение – 200 тонн, три мачты с комбинированными парусами, развивала скорость до 11 узлов (узел – ед. измерения скорости судна. = 1 морской миле в час (1,852 км/час). Ладья была чисто парусным судном, весла практически не использовались. Новгородские купцы торговали в Финляндии, Швеции, Дании. Недовольные активизацией торговли новгородцев, начиная с середины 12 века, датчане и шведы, совершают нападения на купцов. В ответ в 1187 году был организован большой морской поход против шведов, закончившийся разгромом их столицы (Сигтуны). В 1198 году новгородцы разгромили шведские колонии в Финляндии. Морской поход 1198 года завершил борьбу новгородцев за равноправие на Балтийском море. Период феодальной раздробленности постепенно привел к утрате влияния на Балтике.

Русское мореплавание в 15 веке получило развитие вследствие объединения русских князей вокруг Московского княжества. Хотя русские княжества были еще отрезаны от Балтийского и Черного моря, но поморы, занимавшиеся промыслом рыбы и морского зверя, освоили морские пути по Белому морю и вдоль побережья Карского моря до Обской губы. Археологи обнаружили некоторые навигационные инструменты, которыми пользовались русичи: магнитный компас, солнечные часы, а также карты, лоции. Поморы хорошо ориентировались по звездам. Созвездия они называли по-своему: Лось (Большая Медведица), Млечный Путь (Гусиная дорога).

В 1466-1473 году состоялось путешествие в Индию тверского купца Афанасия Никитина. Его путь пролегал по Каспийскому морю и Индийскому океану, а на обратном пути он пересек Черное море. В 1496 году из Архангельска к берегам Скандинавского полуострова совершил плавание русский посол Григорий Истома, оно составил описание народов, населявших Кольский полуостров.

Расцвет полярного судоходства на Руси относят к 15-16 веку. На Мурманском побережье ежегодно промышляли 7400 русских судов.

2. Плавания Викингов.

Викинги вошли в историю как хорошие мореплаватели. Они известны также под именем варягов, норманнов и принадлежали к северогерманским племенам, населявшим Ютландию и Скандинавию (прародители норвежцев, датчан, шведов). Начиная с 9 века отряды викингов на небольших быстроходных судах – дракарах совершали набеги на города Англии, Франции, Португалии, Италии.

Дракар (от древнескандинавского «дракон») – удлиненное судно с симметрично загнутыми вверх оконечностями, одну из которых часто украшала голова дракона. Киль вытесывался из цельного куска дерева, поэтому длина дракара не превышала 20-30 метров. Обшивка делалась из дубовых досок. По бортам располагалось 15-20 пар весел, в центре устанавливалась мачта с единственным прямоугольным парусом. Сплошную палубу строили не всегда.

Викинги первыми преодолели Северную Атлантику и основали свои колонии в Гренландии и Исландии. Существует мнение, что американский материк был открыт почти за 500 лет до Колумба в 1000 г. викингом Эйриком Рыжим, основавшим поселение на севере Ньюфаундленда. Впоследствии этот путь в Америку был забыт. Варяги (восточные норманны, прародители шведов) по Балтийскому морю, через Рижский залив, по Западной Двине выходили на Днепр и Волгу, затем в Черное и Каспийское моря (путь «из варяг в греки»).

Лекция 3. Великие географические открытия.

1. Предпосылки великих географических открытий. Развитие мореплавания и географические открытия 13-14 веков создали предпосылки для великих географических открытий. Выгодное географическое положение Португалии на одном из мировых торговых путей способствовало быстрому развитию мореплавания. В поисках новых рынков Португалия начала завоевание Западной Африки. Вдохновителем экспедиций стал принц Генрих Мореплаватель, он организовал специальное обучение моряков, что стало прообразом первого морского учебного заведения. В 1434-1445 гг. было предпринято несколько экспедиций вдоль западных берегов Африки, в результате которых был открыт Зеленый мыс и ряд близлежащих островов.

В середине 15 века Турция завоевала берега Азовского, Черного и восточной части Средиземного морей, что осложнило торговые связи европейских государств с Индией и Китаем. Возникла необходимость поиска новых торговых путей. В 1471 г. португальские мореплаватели пересекли экватор. 3 февраля 1488 году экспедиция во главе с Бартоломеу Диасом достигла южной части Африканского материка, названной впоследствии мысом Доброй Надежды.

2. Плавания и открытия испанских и португальских моряков в конце 15 - первой половины 16 в.

Начало эпохи Великих географических открытий положил генуэзец Христофор Колумб (1451-1506). Эпохой Великих географических открытий называется период конца 15 – начала 16 века. В 1492-1493 гг. руководил морской испанской экспедицией по поиску кратчайшего морского пути в Индию. Колумб считал, что до берегов Азии можно доплыть через Атлантический океан, двигаясь на запад, так как Земля имеет форму шара. Вначале он предложил свой проект португальскому королю, но тот отказал, тогда Колумб обратился к испанскому королю. В 1492 году первая экспедиция в составе 90 человек на трех каравеллах «Санта Мария», «Пинта» и «Нинья» пересекла Атлантический океан, открыв Саргассово море. 12 октября корабли подошли к Центральной Америке, к одному из островов в Багамском архипелаге, который Колумб назвал Сан-Сальвадором (официальная дата открытия Америки). После того, как каравелла «Санта Мария» села на риф, всем членам экипажа удалось спастись. Колумб открыл Багамские острова, остров Кубу, Гаити, Большие Антильские острова, часть Малых Антильских островов, часть побережья Южной и Центральной Америки, Карибское море. Колумб был уверен, что побывал в Индии, поэтому открытым островам он дал имя Вест-Индские (Западно-Индийские).

Вторая экспедиция (1493-1496) состояла из 17 кораблей, на которых находились 2 тысячи солдат, матросов, колонистов. Колумб объявил об открытии нового пути в Азию, началась колонизация новых земель вольными поселенцами. Третья экспедиция (1498-1500) состояла из 6 судов, ее итогом стало открытие острова Тринидад. Во время 4 экспедиции (1502-1504) Колумб достиг острова Мартиника, вошел в Гондурасский залив, где встретил представителей цивилизации майя.

Открытия Колумба заставили португальцев искать путь в Индию вокруг Африки. 8 июля 1497 года из Лиссабона вышла флотилия из 4 кораблей, возглавляемая португальским мореплавателем Васко да Гама. Через 10 месяцев, обогнув мыс Доброй Надежды, пройдя Индийский океан, экспедиция закончилась в Калькутте – крупнейшем торговом порту Индии. С богатым грузом товаров мореплаватель вернулся в Португалию, по пути нанеся на карту очертания берегов Африки.

В конце 15 – начале 16 века испанцы и португальцы продолжили морские экспедиции через Атлантический океан. Америго Веспуччи совершил в 1499-1504 году несколько плаваний, первым предположил, что открытые за океаном земли являются материком и назвал их Новым Светом. Это предположение подтвердилось после того, как в 1513 году испанец Бальбоа пересек Панамский перешеек и открыл на западе новый океан. На картах появилось новое название – Америка.

Фернан Магеллан (1470-1521), португальский мореплаватель, первым совершил кругосветное плавание и пересек океан, названный им Тихий, тем самым доказал, что Земля имеет форму шара. Он убедил испанского короля Карла У, что к Югу от Южной Америки существует проход из Атлантического океана в тихий. Экспедиция Магеллана, состоявшая из 5 кораблей и 265 человек, началась 20 сентября 1519 года. Экспедиция достигла берегов Бразилии и направилась к югу вдоль Американского материка. В октябре 1520 года Магеллан достиг пролива, соединяющего океаны. Пролив будет назван именем Магеллана. В апреле 1521 года корабли достигли Филиппинских островов, где Магеллан погиб во время вооруженного столкновения с туземцами. Только один корабль «Виктория», пройдя уже известным путем через Индийский океан, вокруг Африки, 6 сентября 1522 года возвратился в Испанию.

Лекция 4. Мореплавание в XVIII – первой половине Х I Х вв.

Развитие российского флота в эпоху Петра 1.

В ноябре 1695 Петр 1 после неудачного первого Азовского похода издал указ о создании Азовского флота. Строительство флота началось на реке Воронеж. К 1696 году были построены 2 36-пушечных корабля-галеаса «Апостол Павел» и «Апостол Петр», 4 брандера, 23 галеры, 1300 морских лодок, плотов, стругов. Первую морскую победу русские одержали 20(30) мая 1696 года. В этот день в устье Дона казаки во главе с атаманом Ф. Меняевым на лодках разгромили турецкий отряд, открыв русским галерам путь в Азовское море, азовский флот блокировал турецкую крепость Азак (Азов) с моря. 18 июля 1696 года Азов сдался, что стало первой победой за выход к морю.

Следующей задачей был выход на побережье Балтийского моря, началась Северная война со шведами (1700-1721). В 1704-1705 году русский флот одержал несколько побед над шведами, а в 1709 году армия нанесла поражение шведам в Полтавской битве. Но обеспечить выход в Балтийское море, не разгромив шведский военно-морской флот, было невозможно. С началом навигации 1714 года шведы попытались закрыть русскому флоту выход из финского залива в районе мыса Гангут (ныне Ханко). 27 июля русские моряки под руководством Петра 1 разгромили противника. В мае 1719 года у острова Эзель эскадра Петра 1 взяла на абордаж 3 шведских судна. В 1720 году у острова Гренгам отряд русского гребного флота под командованием генерала М.М. Голицына разбил шведскую эскадру. В 1721 году шведы подписали с Россией Ништадтский мир, завершивший Северную войну. Россия стала великой морской державой. При Петре 1 было построено 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 67 галер, около 300 транспортных судов и т. д.

Развитие российского флота в середине 18 – середине 19 века.

Новый этап в развитии флота начался во второй половине 18 века, в начале 60-х годов в России было построено свыше 200 кораблей и фрегатов. В период русско-турецкой войны (1768-1774) эскадры под командованием адмирала Г.Я. Спиридонова и генерал-аншефа графа А.Г. Орлова разбили турецкий флот. В 1783 году 11 кораблей Азовской флотилии 17 судов Днепровской флотилии вошли в Черное море, в месте их расположения был заложен Севастополь, а морские силы Юга России стали называть Черноморским флотом. С 1790 года его командующим стал Федор Федорович Ушаков. Победа флота под его командованием над турецким у мыса Калиакрия ускорила заключение Ясского мира, завершившего русско-турецкую войну 1787-1791 года. В ходе боевых действий против французов на Средиземном море 18 февраля 1799 года вице-адмирал Ушаков взял крепость Корфу.

Во время правления Александра 1 российский флот пришел в упадок, его возрождение начнется только в 20-е годы 19 века. Командующим Балтийским флотом был назначен адмирал Д.Н. Сенявин. Развитию флота способствовали адмиралы М.П. Лазарев, П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин. Начало 19 века было ознаменовано выдающимися кругосветными плаваниями И. Крузенштерна и Ю. Лисянского, открытием Антарктиды Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым.

Великая Северная экспедиция .

5 февраля 1725 года отправилась первая экспедиция на камчатку во главе с Витусом Берингом. Она закончилась в 1830 году, не решив основную задачу – выяснить, соединяется ли Азия с Америкой. Для поиска морского пути в Америку и Японию был разработан проект Великой Северной экспедиции. Целью этой экспедиции было исследование всего северного пути, нанесение границы России на Севере и Дальнем Востоке, описание Камчатки, отыскание морских путей в Америку. В течение 1733-1743 годов экспедиции под командованием С. Малыгина, Д. Овцына, И. Кошелема, С. Челюскина, Х. Лаптева и Д.Лаптева составили карты Северного Ледовитого океана. Вторую камчатскую экспедицию, продолжавшуюся с 1733 по1743 год, возглавил В. Беринг, а его помощником был назначен А.И. Чириков. В 1741 году экспедиция достигла берегов Северной Америки, пройдя между Чукотским полуостровом и Аляской (Берингов пролив), и открыла ряд Алеутских островов.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

“Основные вехи истории судовождения”

мореплавание компас навигация спутниковый

Более двух третей земного шара покрыто водами Мирового океана, озерами и реками. Поэтому еще в глубокой древности вода привлекала внимание человека как один из наиболее удобных путей сообщения. Прошло много веков прежде чем люди научились сооружать суда, способные преодолевать большие водные пространства. Первые суда были гребными, затем человек применил в качестве движителя парус; это имело огромное значение для дальнейшего развития мореплавания, так как позволяло совершать длительные путешествия по воде.

Развитие экономики и большой рост международной торговли требовали поиска новых рынков. Это вызвало строительство больших парусных судов, обладавших большей мореходностью и позволивших совершить многочисленные дальние плавания и даже кругосветные путешествия. Организация таких плаваний влекла ученых и путешественников. Успеху предприятий в первую очередь способствовало развитие такой прикладной науки как навигация - изучение способов счисления пути судна и определения его места в море по наблюдениям береговых предметов, основанное на строгих законах математики.

Отличное снабжение экспедицией и экипировка судов, обеспечиваемая купцами, ждавших от плаваний выгодных торговых связей, также сыграло свою роль в развитии морского транспорта.

На протяжении нескольких веков были открыты тысячи новых земель. Наиболее значительными по своим историческим результатам были плавания венецианского купца Марко Поло в XIII в.; походы китайского мореплавателя Чжэн Хэ в XV в.; генуэзца Христофора Колумба, открывшего в своем плавании американский материк (1492--1493 гг.); Васко да Гама, обогнувшего Африку и достигнувшего берегов сказочной Индии (1497--1499 гг.); Америго Веспуччи, вторично достигшего берегов Америки, и многих других. В начале XIII в. Фернан Магеллан совершил первое кругосветное плавание (1519--1521 гг.).

В древней Руси народы, населявшие берега морей, уже в начале нашей эры совершали далекие плавания. В IX в. н.э. с укреплением таких древнерусских центров как Новгород и Киев -- начал широко использоваться великий водный путь «из варяг в греки» -- от берегов Скандинавии через Финский залив, Неву и далее по внутренним водным путям до устья Днепра, затем вдоль западного побережья Черного (Русского) моря до Константинополя, нередко далее, до берегов Африки и Андалузии. Не менее оживленными были торговые морские пути для славян в водах северных морей. Так, к XVI в. поморы ходили на своих лодьях не только к Новой Земле и на о. Медвежий, но и на Шпицберген (Грумант), открытый ими задолго до Баренца. Уже в 1496 Григорий Истома совершил плавание из устья Сев. Двины в Копенгаген, в обход Скандинавии; Василий Власов несколько позднее прошел из Белого моря в Испанию. Подобные плавания более чем на полвека опередили первую экспедицию по поиску северного морского пути, известного английского мореплавателя Ричарда Ченслера, положившего начало торговым отношения между Россией и Англией в середине XVI века.

Первые морские плавания совершались вблизи берегов. Позднее мореплаватели научились ориентироваться по солнцу и звездам, используя такие инструменты как астролябии (позднее секстан), стали смелее уходить все дальше в открытое море. Так, уже в VI в. до н. э. финикийцы обошли вокруг Африки, карфагенянин Гамилькон обогнул Пиренейский полуостров, а грек Скилак из Карианды совершил плавание по Индийскому океану. Примерно в это же время Фалес из Милета предложил способ ориентации в море по созвездию Малая Медведица, Анаксимандр составил первые географические карты. Несколько позднее (III век до н. э.) был построен Александрийский маяк, позже, в XI в. В Китае был изобретен магнитный компас, в начале XIV века, итальянец Флавио Джойя значительно его усовершенствовал его, добавив круглую катушку, разделенную на 16 румбов (а позднее на 32), появление магнитного компаса является одним из основных событий в истории мирового судовождения. С появление железного, и стального судостроения потребовалось разработать теорию воздействия магнитного поля корпуса судна на картушку магнитного компаса. Благодаря трудам И. П. Белавенца, И. П. Колонга, А. Н. Крылова, Н. Н. Оглоблинского, В. В. Павлинова и др. магнитно-компасное дело в нашей стране получило большое развитие, а конструкция 127-миллиметрового магнитного компаса, разработанная ими, и сегодня считается лучшей в мире.

В 1749--1765 гг. русский академик Л. Эйлер вывел основные законы теоретической механики, определяющие движение гироскопа -- главной части современного гироскопического компаса и большой семьи других электронавигационных приборов. Эйлером же были получены уравнения гидродинамики, на которых основано конструирование современных гидравлических лагов.

Изобретение радио, русским физиком и электротехником А. С. Поповым, послужило основой для разработки теории и конструкций большой группы современных радионавигационных систем, таких как DECCA и LORAN-C, последняя из которых, до сих пор используется в радионавигации. Октябрьская революция 1917 г. ознаменовала собой начало новой эры в истории человечества. 23 января (5 февраля) 1918 г. В. И. Ленин подписал Декрет о национализации торгового флота. Перевозки на внешних и внутренних морских путях требовали увеличения флота. В 1925 г. СТО СНК СССР принял решение о поставке морскому флоту страны 200 судов в течение шести лет. С этого времени практически утраченный в годы гражданской войны морской флот СССР, начал расти небывалыми темпами. В 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был организован Народный Комиссариат (позднее министерство) морского флота СССР.

С развитием мирового судоходства, росла численность аварий связанных со столкновениями судов в море, появилась необходимость принятия привил, которые должны регулировать движение судов. В 1840 г. Лондонская лоцманская ассоциация составила свод этих правил, который был узаконен парламентом в 1846 г. Полностью новый свод Правил был подготовлен Британским министерством транспорта и по согласованию с французским правительством был введен в действие в 1863 г. К концу 1864 г. эти Правила, известные как статьи, были приняты более чем 30 морскими странами, включая Россию, Соединенные Штаты и Германию. В 1867 г. помощник руководителя Морского отдела Министерства транспорта Томас Грэй написал брошюру о Правилах предупреждения столкновений судов в море, включающую стихи, помогающие запоминать правила. Эти стихи приобрели популярность и были переведены на другие языки. Их до сих пор цитируют в ряде книг. По мере развития технических средств судовождения правила постоянно менялись, еще в течении ста лет спустя, и в итоге на Конференции в Лондоне в 1972 г., новую конвенцию подписали 46 стран.

В годы Великой Отечественной войны (1941--1945 гг.) моряки торгового флота, исполняя ответственные задания Родины, нередко выполняя функции военно-морского флота, показали пример мужества, героизма и самопожертвования. Нельзя не отметить северные конвои, доставлявшие оружие, боеприпасы и продовольствие из Великобритании и Соединенных Штатов в Советский Союз по ленд-лизу, между СССР и США, а также печально известный трансатлантический конвой PQ-17.

В послевоенный период советский гражданский флот расширялся и вновь выходил на внешние и внутренние пути торгового мореплавания, особенно большое развитие получил рыбопромысловый флот.

Вторая половина 20-го века, заслуживает отдельного внимания с точки зрения, основных вех истории судовождения, развитию мореплавания во многом способствовала, гонка вооружений между бывшими союзниками во второй мировой войне; СССР и США, каждая из сторон хотела получить тотальный контроль над ѕ поверхности земли, сделать это без современных средств навигации и судовождения, не представлялось возможным.

Уже в 1954 г. Соединенные Штаты спустили на воду первую в мире атомную подводную лодку (USS NAUTILUS) , с атомным реактором на борту, который использовался как главная энергетическая установка. Преимущество такой подводной лодки состояло в том, что она могла совершать кругосветные морские переходы под водой, даже не всплывая на поверхность и без дозаправки каким-либо топливом, позднее лодки такого класса появились и в Советском союзе, однако в отличии от США и других стран, СССР первыми в мире установили атомный реактор на надводный корабль-ледокол “ЛЕНИН”, спущенный на воду в 1957 г., преимущество таких судов на огромных просторах северного ледовитого океана было очевидно, следует заметить, что северный морской путь проходящий через такие моря как Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-сибирское и Чукотское, является кротчайшим между Евразией и Дальним Востоком, и находится 9 месяцев году подо льдом, слабое развитие инфраструктуры на севере России, накладывает дополнительные трудности для применения дизельных ледоколов, до сегодняшнего дня Россия остается единственной страной в мире, которая обладает атомным ледокольным флотом.

Развитие навигационных систем также не стояло на месте, и уже в начале 50-х годов стали появляться первые Радиосекстаны, принцип действия этих устройств, был основан измерении высот и азимутов, радиоизлучения крупных светил, таких как Солнце и Луна, позднее появились радиоастрономические системы, где большинство вычислений делало ЭВМ, а не человек, что значительно уменьшало возможность ошибки, основным преимуществом радиоастрономических систем является возможность определения координат в любых погодных условиях. К сожалению эти системы не получили широкого применения в гражданском флоте, из-за высокой стоимости и сложности конструкции.

Еще одним важным событием в судовождении 20-го века, является появление спутниковых навигационных систем позиционирования (ГЛОНАСС и GPS), главными достоинствами данных систем являются:

Высокая точность определения координат.

Возможность определения координат в любых погодных условиях и в любое время суток.

Простота использования и конструкция.

Спутниковые навигационные системы первого поколения, построенные на базе низкоорбитальных спутников, разрабатывались и вводились в строй в 60-70 гг. прошлого века, в США была разработана система навигации для ВМС под названием NNSS (Navy Navigation Satellite System), впоследствии получила наименование TRANSIT, которая с 1967 г. находится в открытом свободном коммерческом использовании и позволяет определять координаты с высокой субметровой точностью. В СССР разрабатывалась собственная аналогичная система под названием ЦИКАДА, также на базе спутников этих систем была разработана совместная международная (Советско-Американо-Франко-Канадская) система обнаружения терпящих бедствие самолетов, судов и сухопутного транспорта КОСПАС-SARSAT, которая до сих пор является составной частью ГМССБ (Глобальной Морской Системой Связи при Бедствии). Следующим шагом в развитии навигации и геодезии стали спутниковые системы следующего поколения - GPS в США и ГЛОНАСС в СССР.

GPS (Global Positioning System) - глобальная система позиционирования, известна так же под именем NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging). Разработка GPS началась в США, в 1973 г., в 1978 г. начат вывод спутников системы на орбиту. Признана готовой к эксплуатации в 1995 г., хотя до этого уже широко использовалась в военных целях.

ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) - стала разрабатываться в СССР в середине 70-х гг. и в 1993 г. была официально принята в эксплуатацию.

Американская GPS и отечественная ГЛОНАСС концептуально аналогичны и отличаются некоторыми аспектами технической реализации.

Последним на сегодня шагом, на пути развития точности морского судовождения, стало появление DGPS (Differential Global Positioning System) дифференциальной системы технологии повышения точности GPS. DGPS используется для исключения атмосферных искажений сигнала на приёмниках. Сигналы DGPS коррекции посылают пользователям по радио. Основные источники сигналов DGPS для этого служат радионавигационные маяки и спутники на геостационарной орбите. Система DGPS предназначена для повышения точности определения координат, обеспечивая получение GPS-приемником дополнительных дифференциальных поправок.

Размещено на www.allbest.ru

...Подобные документы

Описания гироскопического устройства, предназначенного для указания плоскости истинного меридиана и позволяющего определять курс объекта и пеленги ориентиров. Характеристика работы гироскопического компаса на неподвижном относительно Земли основании.

контрольная работа , добавлен 28.04.2015

Понятие судовождения (кораблевождения) как особого вида производственной деятельности, его сущность, методы и характеристика основных составляющих. Предмет, сущность и роль в лоции, морской астрономии и навигации обеспечении безопасности мореплавания.

реферат , добавлен 03.03.2010

Транспорт как одна из важнейших отраслей экономики различных стран. Разновидности водного транспорта. Крупнейшие порты и каналы. История развития морского флота России. Состав торгового флота. Основные грузопотоки морских портов ведущих государств мира.

реферат , добавлен 12.11.2010

Автоматизация судовождения. Расчет координат и отображение символа судна на карте. Интегрированные системы ходового мостика. Отображение на экране элементов, несущих картографическую и другую, относящуюся к навигации информацию. Навигационные расчеты.

реферат , добавлен 09.02.2009

Допуск судов службой безопасности мореплавания к самостоятельному плаванию во льдах. Правила безопасного судовождения, борьба с обледенением. Методы определения местонахождения судна. Разновидности плавучих знаков. Знаки обозначения судового хода.

реферат , добавлен 21.11.2009

Безопасность судовождения как одна из важнейших проблем морского транспорта. Знакомство с основными проблемами повышения безопасности мореплавания: анализ технических средств навигации: общая характеристика особенностей изучения района плавания.

дипломная работа , добавлен 07.08.2013

Характеристика районов промысла и основных морских путей, рыботоваров и грузов, перевалки грузов и базирования флота. Определение потребного количества добывающего, обрабатывающего и транспортного флота. Формирование экспедиций в заданных районах лова.

курсовая работа , добавлен 03.06.2014

История создания и современная организация мореплавания и морского транспорта. Правовые основы регулирования перевозок пассажиров морским транспортом. Обязанности сторон при организации морских круизов. Круизы на паромах - паромные линии и переплавы.

курсовая работа , добавлен 16.04.2008

Спутниковые технологии в инновационной стратегии ОАО "РЖД". Эксплуатационные возможности спутниковой навигации на железнодорожном транспорте и обоснование ее необходимости. План перегона "Трубная-Заплавное", технические решения при модернизации участка.

курсовая работа , добавлен 30.06.2015

Понятие и значение современного морского транспорта России. Объем перевозок и грузооборот как основные показатели работы флота. Конфигурация путей сообщения судоходства. Классификация и основные характеристики морских судов и плавучих сооружений.